di Giacomo Vitale

Il 15 settembe del 2009 demmo notizia su AltoMareBlu di “Budda Special“, un offshore progettato e costruito dal genialissimo Salvatore Gagliotta e rimasto per 43 anni a dormire, prima in un capannone e poi per un periodo di circa due anni alle intemperie, prima di essere acquistato dal nostro amico Marcello, che annunciava l’inizio dei lavori di restauro di questo mitico offshore…

Alcuni cenni storici sul “Cantiere Gagliotta”

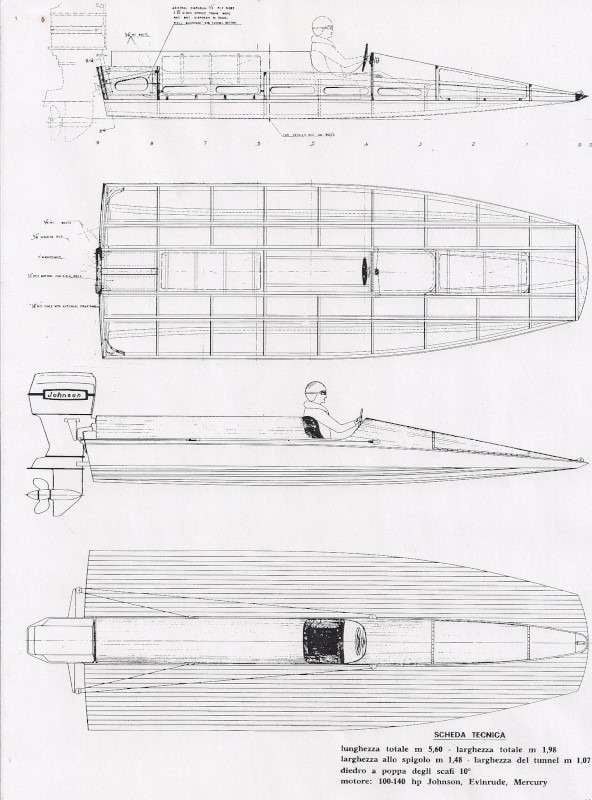

Nacque a Napoli nel 1950 per la genialità del suo ideatore Salvatore Gagliotta, appassionato di motori e di nautica, non ancora trentenne. Insieme ad alcuni giovani appassionati, che negli anni a seguire divennero dei personaggi noti in progettazioni e costruzioni aeronautiche italiane, Salvatore Gagliotta aprì un cantiere nelle grotte di tufo di “Mergellina” a Napoli, dove nacquero le sue prime imbarcazioni veloci, oltre ad alcuni apparecchi ultraleggeri per il volo.

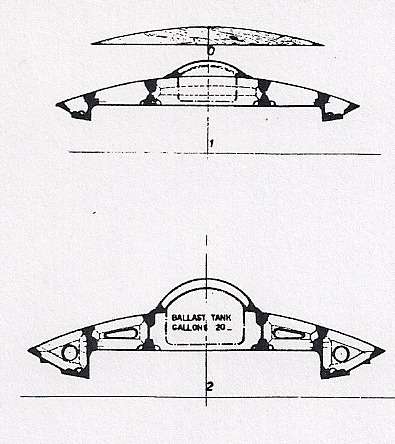

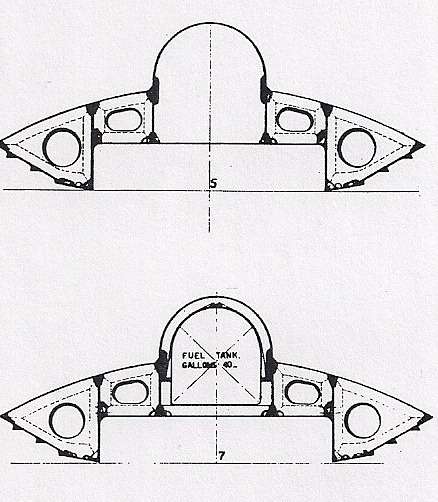

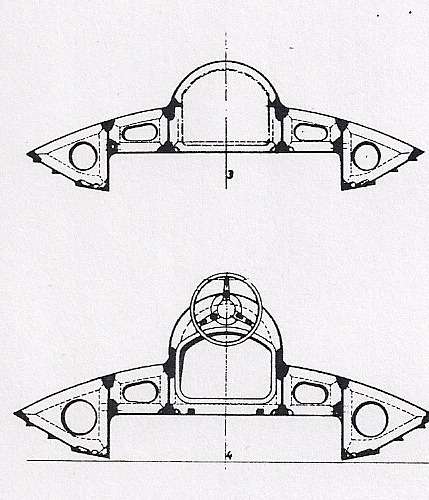

La genialità di “Salvatore” gli permise di progettare e costruire alcune carene a V profondo, caratteristica fondamentale di tutte le sue creazioni realizzate negli anni successivi, facendo presa sui giovani della Napoli più ricca che, oltre a chiedere barche performanti nelle prestazioni, le volevano anche comode ed eleganti.

La genialità di “Salvatore” gli permise di progettare e costruire alcune carene a V profondo, caratteristica fondamentale di tutte le sue creazioni realizzate negli anni successivi, facendo presa sui giovani della Napoli più ricca che, oltre a chiedere barche performanti nelle prestazioni, le volevano anche comode ed eleganti.

Nelle numerose interviste rilasciate da Salvatore Gagliotta a Luciano De Crescenzo, diceva che quando era giovane i naviganti a Napoli si dividevano in due partiti:

- I Gagliottisti, gente dura e sportiva che correva con i suoi bolidi efficientissimi e spartani

- Gli “Aquaramisti”, quelli che cercavano di navigare con gli Aquarama di Riva, riconosciuti come sofisticati oggetti di ebanistica, ma che secondo il geniale Salvatore e non solo, non avevano nulla di marino.

E’ risaputo che le imbarcazioni prodotte da Salvatore Gagliotta erano scelte ed apprezzate da veri intenditori, poiché puntavano su efficienza e prestazioni di tali unità e non sulle inutili apparenze. Dopo i primi anni di attività pionieristica ed amatoriale il cantiere, senza tradire i principi costruttivi detti, passò ad una produzione semi industriale ed i brillanti risultati agonistici conseguiti negli anni ’60 – ’70 furono determinati per il successo della produzione delle sue barche.

Nel n° 80 di ottobre 1968 di Nautica, Carlo Marincovich scriveva:

L’unico tra gli italiani che ha dimostrato di valere molto in campo internazionale è il napoletano Salvatore Gagliotta, che con il suo cabinato Budda Blitz è sempre stato alle spalle di potentissimi bolidi, superando di gran lunga in prestazioni altri cabinati delle stesse dimensioni e costruiti da grandi complessi cantieristici.

Sempre in quel periodo, famosa fu l’affermazione di Don Aronow, mitico produttore dei famosi Cigarette americani secondo cui:

Le uniche carene in Europa degne di essere copiate sono quelle di Gagliotta.

Dopo questa breve e simpatica parentesi storica ho evidenziato che il “Budda Special” salvato è lo scafo gemello del “Budda Blitz”. di cui le immagini successive che indicano la progressione dei lavori di restauro messi in essere dal suo “salvatore ed armatore” Marcello!

Budda Special alla Viareggio Bastia Viareggio del 1968, prima di ritirarsi per un urto contro un corpo gallegiante, costringendo i piloti a spiaggiarla per evitarne l’affondamento dovuto ad una falla apertasi verso poppa nella carena.

Inizio lavori restauro – ottobre 2010:

Le prime fasi di lavorazione sono state dure perché si è provveduto a smontare tutte quelle parti interne dello scafo che dovevano essere rimosse. Inoltre è stato eseguito un notevole lavoro di lavaggio e sgrassatura della carena, sia in sentina che in opera viva. Questo per fare in modo che il trattamento epossidico successivo desse il massimo risultato possibile.

Sono state sostituite tutte le parti in legno sfibrate ed inservibili, come si evince dalle foto di seguito pubblicate ed alle quali non seve aggiungere altro! Assoluamente un lavoro impegnativo e scrupoloso, che evidenzia gli ottimi risultati raggiunti.

Anno 2011 mese di luglio:

Terminate le fasi di ricostruzione delle parti danneggiate, si è proceduto al posizionamento e fissaggio delle stesse con ulteriore levigatura di tutto lo scafo, dal ponte all’opera morta ed alla carena. La fase a seguire è stata la laminazione di tutto lo scafo con resina epossidica, operazione eseguita nel periodo caldo, luglio 2011, in modo che la resina, con temperature comprese tra i 20°- 30° Centigradi, diviene molto fluida, permettendo al legno lavato e ben asciutto, con umidità relativa inferiore al 12%, rilevata con apposito strumento Skinder, di assorbirla bene in profondità, applicando un paio di mani in successione, appena la prima diventa attaccaticcia.

Questa operazione abbrevia molto le fasi di laminazione, poiché non è necessaria la carteggiatura tra una mano ed un’altra, con tempi di lavorazione e fatica che si accorciano. Ottimo il risultato come si può vedere dalle foto di seguito pubblicate.

Anno 2011 mese di ottobre:

Dopo la laminazione e le conseguenti mani di fondo passate sull’intera carena in più tempi, finalmente si giunge alla fase definitiva della pitturazione che, come si può evincere dalle foto, è molto bella e mette in evidenza la cura con la quale si è portato avanti questo meticoloso lavoro di ripristino dell’ eccezionale offshore…

Nelle successive foto si vede “Budda Special” posto su di un carello stradale, mentre viene trasferito al centro commerciale “Le Fate” – Località Ardensa – Livorno, dove l’artista pittore Daniele Consani ha organizzato una “mostra storica” di auto, motociclette e quadri di autori Livornesi che è aperta al pubblico dal 3 dicembre 2011 al 15 gennaio 2012.

Bella la scelta dei colori del tutto uguali a quelli originali con i quali questo offshore correva.

Le nostre più vive congratulazioni a Marcello che ha dimostrato con il suo grande atto d’amore di essere un vero appasionato di barche d’epoca, impegnandosi nel recupero totale di un offshore di tutto rispetto, progettato da uno straordinario Salvatore Gagliotta che oggi non è più. Chi l’ha conosciuto, non potrà mai dimenticarlo per genialità, semplicità e per quello sguardo molto profondo e vivo, caratteristico degli sciuscià napoletani!

Nella prossima puntata documenteremo i lavori di montaggio dei motori, impianto elettrico, strumentazione ed i relativi stern-drive, mostrando anche un filmato dell’offshore in navigazione…

“Budda Special” è ritornata a vivere e la sua storia continua…

L'articolo Il restauro di Budda Special – (III puntata) proviene da Nautica e barche d'epoca - Altomareblu.